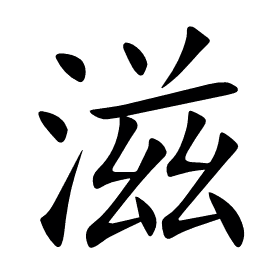

Unicode:6ECB

拼音:zī

部首:氵

总笔画数:12画

结构:左右结构

造字法:形声字

字级:1

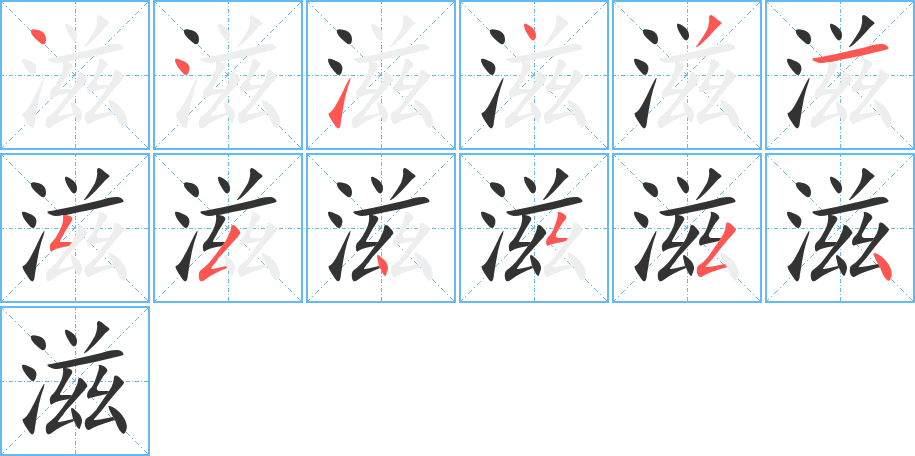

笔顺:丶丶㇀丶丿一𠃋𠃋丶𠃋𠃋丶

读音:zi1

(1) 生出,长。【组词】:滋生。滋芽。滋事。滋扰(骚扰生事)。潜滋暗长。

(2) 增益,加多。【组词】:滋养。滋补。滋阴。

(3) 汁液,润泽。【组词】:滋润。

(4) 味道。【组词】:滋味。

(5) 喷射。【组词】:往外滋水。

(6) 浊:“何故使吾水滋?”

(1) 生、長出。【组词】:滋長、滋生。

(2) 引發、惹起。【组词】:滋事、滋擾、滋生事端。

(3) 潤澤。【组词】:滋潤、滋補、滋養。

(4) 滋味:感覺、味道。【组词】:少年不識愁滋味。這道湯滋味鮮美。

(1) 增长

(2) 繁殖

(3) 增益,加多

(4) 引起

(5) 美味;味道

(6) 喷射

(7) 副词。表示程度,相当于“更加”

笔顺笔画:丶、丶、㇀、丶、丿、一、𠃋、𠃋、丶、𠃋、𠃋、丶

笔顺名称:点、点、提、点、撇、横、撇折、撇折、点、撇折、撇折、点

笔顺编号:441431554554

〔古文〕𣳯

𦱳【唐韻】子之切【集韻】【韻會】津之切【正韻】津私切,

𠀤音兹。水名。【說文】水出牛飮山白陘谷。

又霸水之別名。【水經注】霸陵縣霸水,古曰滋水。

又蒔也,長也,益也。【書·泰誓】樹德務滋。

又液也。【禮·檀弓】必有草木之滋焉。

又多也,蕃也。【左傳·僖十五年】物生而後有象,象而後有滋。

又滋味也。【禮·月令】薄滋味,無致和。

又濁也。【左傳·哀八年】武城人拘鄫人之漚菅者曰:何故使我水滋。

又與孳孜通。

又通作兹。【前漢·五行志】賦斂兹重。

又【廣韻】疾之切,音慈。水名,出高麗山。【山海經】高是之山,滋水出焉。

益也。从水兹聲。一曰滋水,出牛飲山白陘谷,東入呼沱。子之切〖注〗?,古文。

(滋)益也。艸部茲下曰:艸木多益也。此字从水茲,爲水益也。凡經傳增益之義多用此字。亦有用茲者,如常棣、召旻傳云:兄,茲也。桑柔傳云:兄,茲也。衹是一義。从水茲聲。各本篆文作,解作玆聲,誤也,今正。說詳四篇下茲篆下。子之切。一部。一曰滋水,出牛㱃山白陘谷,東入呼沱。此謂水名也。地理志:常山郡南行唐牛飲山白陸谷,滋水所出。東至新巿,入虖池水,南行唐故城在今直隷正定府行唐縣縣治北。新巿故城在今正定府治西北四十里。一統志曰:滋河源出山西五臺縣畍,東南流逕正定府靈壽縣北,行唐縣南。又東歴正定藳城二縣北,無極縣南。又東北人定州深澤縣畍。古與滹沱合流,今折而東北,與滱沙二水合。不入滹沱矣。

滋,补益。字形采用“水”作边旁,“兹”是声旁。一种说法认为,“滋”是河川,源出牛饮山白陉谷,向东流入呼沱河。

①〈名词〉液汁。左思《魏都赋》:“墨井盐池,玄滋素液。”

②〈名词〉滋味。《后汉书·蔡邕列传》:“含甘吮滋。”

③〈动词〉培植。屈原《离骚》:“余既滋兰之九畹兮。”【引】滋长。《左传·隐公元年》:“无使滋蔓。”

④〈副词〉益;更加。柳宗元《蝜蝂传》:“而贪取滋甚。”

⑤〈形容词〉浊。《左传·哀公八年》:“何故使吾水滋。”

问:滋的第1笔是什么笔画?答:点【丶】。

问:滋的第2笔是什么笔画?答:点【丶】。

问:滋的第3笔是什么笔画?答:提【㇀】。

问:滋的第4笔是什么笔画?答:点【丶】。

问:滋的第5笔是什么笔画?答:撇【丿】。

问:滋的第6笔是什么笔画?答:横【一】。

问:滋的第7笔是什么笔画?答:撇折【𠃋】。

问:滋的第8笔是什么笔画?答:撇折【𠃋】。

问:滋的第9笔是什么笔画?答:点【丶】。

问:滋的第10笔是什么笔画?答:撇折【𠃋】。

问:滋的第11笔是什么笔画?答:撇折【𠃋】。

问:滋的第12笔是什么笔画?答:点【丶】。